7月に入り、今年もまた青森へでかけた。第96回全国高校野球選手権の青森大会の開会式をみて、翌日六戸で木造高校深浦校舎の試合を観戦した。

雨で一日のびた開会式では、はじめての光景を目にした。違うユニフォームの生徒がひとつのチームとして入場行進をしている。部員の数が少ないため、合同での出場が認められた青森東平内と松風塾の選手たちである。

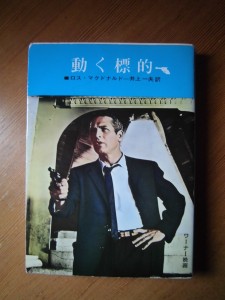

開会式で入場更新する深浦の選手たち

減少する生徒数にともない、単独で野球部を維持できなくなる学校が増えてきているなか、部員数が不足するチームが合同でひとつのチームとして参加することを全国高野連がみとめたのでこうした光景がみられるようになったのだ。

青森県内での中学校卒業予定者は、2017年から27年までの10年間で3000人以上減少することが予想され、今後の県立高校の再編に大きな影響を与えるとみられている。青森県だけの問題ではないが、同県ではこれまでも生徒数の減少のなかで学校の統廃合や分校化がすすみ、1998年に122対0という記録的な大敗を喫した深浦高校もその後生徒数は逓減し、2007年に木造高校深浦校舎という「分校」となった。

今年の深浦は、4月に新入生が29人と昨年に比べて12人も増え、野球経験者もいることから野球部への入部が期待されたが、ふたをあけてみると新入部員は1人。2,3年合わせて7人しかいないので、大会に出るには頭数はそろわず、仕方なくサッカー部から3人、イラスト部から1人を借りて、なんとか出場にこぎつけた。しかし、助っ人も野球経験はあり、対戦相手によっては勝算は十分あった。

その相手は青森西高校で、チーム力では負けるだろうが勝ち目のない相手ではなかった。試合会場は十和田市より東、太平洋に近い六戸にあるメイプルスタジアム。日本海側の深浦町からは車で4時間近くかかる。

- 試合前に球場外でアップする

一度戻って出直してくるのはとても難儀であり、選手や監督たちは十和田市内のビジネスホテルに宿泊し翌日午後の試合にのぞんだ。一日日程がずれてしまったため、当初の予定していた全校応援は、自由参加の応援となり、この時期予約がとりにくい大型観光バスをチャーターして、三年生を中心に先生たちを含めて30人ほどがはるばるやってきた。

三塁側、深浦の応援席で声援を送る生徒たちと教頭先生

相手の青森西は、全校生徒は深浦校舎のほぼ10倍にあたる711人だが、この日は応援団やチアガールなど応援席は深浦とおなじくらいの数に見える。それでも華やかなチアガールの声が響き、深浦の選手たちもむしろこの声にいい意味での緊張感を覚えたようだった。

三塁側深浦の一般応援席には、野球部員の父母やOB、それにかつてこの学校に在籍していた先生など20人ほどがあつまった。日差しは強く、風もライトからレフトへとやや強く吹いて、外野の守備が心配されるほどだった。

試合は先攻の深浦が二回に4番で投手の阪崎がライト前に安打。これを手堅く送ったが、あとが続かなかった。その裏、青森西は三塁線を抜く2塁打のあと、犠牲フライや守備の乱れもあり2点を先制。深浦は三回にも2安打で1死1,3塁の絶好のチャンスを迎えるが、走者が牽制で飛び出すなどしこれを生かせなかった。

一方青森西は三回にも、深浦の内野の乱れと安打に犠打を加えて1点追加、3-0とリードする。その後深浦はマウンドの阪崎が踏ん張って二回を抑えると、6回には打順よく1番西崎から始まり、その西崎と三番キャプテンの中村が安打し、ここで4番阪崎がライト前にタイムリーを飛ばし、西崎が還りようやく1点を返した。

- 6回表、1死1,3塁の好機を迎える。このあと走者生還。

しかし、その裏四球で先頭打者を出すと連続安打され5点目を献上、ここで投手が阪崎から三塁を守っていた島川に交代するが、さらに安打と味方のエラーもありこの回合計4点を許し、7-1とされた。

なんとか7点差でのコールドゲームだけは避けたい深浦だったが、7回、8回と先頭打者が死球で出塁するものの相手左腕の巧みな牽制に相次いで刺される。その後に阪崎のセンターオーバーの2塁打が出るなど、タイミングも悪く加点できず、逆に8回の裏に加点されて、8回コールドで試合を終えた。

深浦校舎をさったのちも応援に駆け付けた先生

安打数だけ見れば青森西10に対して深浦8と、差は少ないが結局試合運びと守備の差が得点差につながったようだ。

試合後の選手は、涙を浮かべるものもあり、それなりに悔しさをにじませていたが、投打に活躍の阪崎は、悔いのない表情だった。毎年のことだが2年生のなかには3年生の最後の試合に役に立てなくて申し訳ないという気持ちと、もう少し3年生と一緒に試合をしたいという気持ちを表す生徒がいた。

イラスト部から助っ人で来た佐藤竜太は、試合の迫力と緊張感に手ごたえを感じたのか、野球部に入ることを考えているようだった。しかし3年生4人が抜けた秋の新人戦は、単独チームでは戦えず、となりまちの鰺ヶ沢高校と合同で出場することになるようだ。

しばらく球場外の芝の上で余韻をかみしめ、最後は中村監督や武田部長、古跡副部長ら若い指導陣と言葉を交わした生徒たちは、ともにマイクロバスに乗って深浦への帰路についた。

で、近くに無農薬栽培の「キノコ工場」があるというので行ってみた。すでに雪もかなり積りはじめた。工場建屋のなかには、いくつもの棚の上にキノコの菌をうえつけた人工の小さな「ホダ木」がびっしりと並んでいる。

で、近くに無農薬栽培の「キノコ工場」があるというので行ってみた。すでに雪もかなり積りはじめた。工場建屋のなかには、いくつもの棚の上にキノコの菌をうえつけた人工の小さな「ホダ木」がびっしりと並んでいる。