懐かしき師走の高揚

金曜日, 12月 7th, 2012 デパートをはじめまちなかにクリスマスの飾りが目につき始めた。レコード会社はいつものようにクリスマスアルバムを送り出す。いまそのひとつ、リリースされたばかりのロッド・スチュアートのCD『メリー・クリスマス、ベイビー』を聴きながらこの話を書いている。

ちょっと濃すぎるパフォーマンスには引いてしまうが、独特のハスキーヴォイスがいい味を出している。彼くらいの大物になるとアレンジャーもミュージシャンももちろん一流で、ムーディーに流れるだけではない、小粋な仕掛けがある。

こういうアルバムを聴きながら、師走を迎えると複雑な気持ちになる。子供の頃、クリスマスから年を越えて新年を迎える10日間は、なんともいえない温かな高揚感があった。しかしいまは、それほど普段と変わりなく師走が過ぎていく。

子供の頃、通った幼稚園がバプテスト教会で、キリスト誕生劇などを演じたり したこともあって、幼い頃から自然とクリスマスがもたらすイベント気分は体にしみついてしまった。あとで思えば、クリスマスは西洋文化への一つの入り口のようなところでもあった。

したこともあって、幼い頃から自然とクリスマスがもたらすイベント気分は体にしみついてしまった。あとで思えば、クリスマスは西洋文化への一つの入り口のようなところでもあった。

ケーキにプレゼント、そしてパーティー。畳とこたつの部屋を飾り付け、ポータブルのレコードプレーヤーで、アンディー・ウィリアムズのうたうホワイト・クリスマスを聴きながら、ケーキの蝋燭に火をつける。部屋の明かりを消して火を吹き消す。そして、クラッカーを鳴らして「メリー・クリスマス!」。

クライマックスは、プレゼントの交換だろうか。こうしたパーティーは、学校のクラス単位で行われることもあれば、仲のいい友人たち同士集まって、だれかの家で騒いだものだった。

大人たちも浮かれていた。高度経済成長期、三角帽子を被っていい気分のサラリーマンがまちなかを千鳥足で歩いていた。電車のなかでも三角帽はみかけた。勤め人だった私の父は、家にクリスマスケーキを買って帰ることになっていて、ケーキを持ち帰ったのはいいのだが、酔っ払っていたので箱をつぶしてしまったことがあった。

ケーキはぺしゃんこ。無様な話だが、それも今思えば、ほのぼのとしてささやかな豊かさの表れだった。

地元のコミュニティーFMでは、このところずっとクリスマスソングを流している。そのなかでときどき顔を出すのが「蛍の光」。さきのロッド・スチュワートのアルバムにも入っているが、この時季の定番のようだ。

もともとはスコットランドの民謡で、原題は「Auld Lang Syne(オールド・ラング・ザイン)」。「遠い昔」と言った意味だ。この地の有名詩人ロバート・バーンズがいまにつたわる詩をつけた。日本では、稲垣千頴が独自の詞をつけ、「蛍の光、窓の雪~」と、別れの歌の象徴のように、卒業式などでとりあげられている。

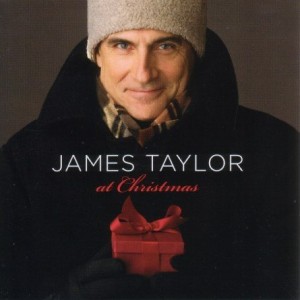

しかし、「オールド・ラング・ザイン」の歌詞が意味するのは、これとは逆で、旧友と昔のよき日を偲び、杯をあげ、友情を 確認するといったものだ。いろいろな有名歌手がうたっているなかで、私は、ジェームズ・テイラー(JT)のクリスマス・アルバム『JAMES TALOR at Chiristmas』(COLUMBIA RECORDS)にあるヴァージョンが気に入っている。

確認するといったものだ。いろいろな有名歌手がうたっているなかで、私は、ジェームズ・テイラー(JT)のクリスマス・アルバム『JAMES TALOR at Chiristmas』(COLUMBIA RECORDS)にあるヴァージョンが気に入っている。

このアルバム、ナタリー・コールとデュエットの「Baby, It’s Cold Outside」も実に洒落ている。クリスマス・アルバムとしてカーペンターズの『Christmas Portrait』と比べて甲乙つけがたい。

薄れてしまった師走の高揚感のなか、せめてこうしたアルバムでも少しの間聴き続けてみることにしよう。

気がした。

気がした。