トランプ、安倍、フロリダ、大和コロニー

土曜日, 2月 11th, 2017アメリカのトランプ大統領が安倍首相をフロリダ州パームビーチの別荘に招待して、一緒にゴルフをするという。

会員制クラブを兼ねているというこの別荘は、1927年に富豪で社交界の名士である女性、マージョリー・メリウェザー・ポスト氏によって建てられ、Mar-A-Largo(マール・ア・ラーゴ)と呼ばれた。

彼女の死後、“冬のホワイト・ハウス”として国に寄贈され、国定の歴史建造物にもなった。しかし維持費が莫大で、その後彼女の娘に返還された。それを1980年代にトランプ氏が買収した。

パーム・ビーチは、高級リゾートで、メインストリートのワースアベニューには、高級品店が軒を連ねる。富豪たちが別荘をもち、なかには日本家屋かと思える建物もある。1957年に日本を訪れたのち日本文化を気に入った施主が建て、庭園は小林という日本人に作らせた大きな二階家だ。残念ながら小林はその直後にその後マイアミで殺されたという。

このパームビーチを拠点に、19世紀末からフロリダ開発に挑んだのが富豪ヘンリー・フラグラーだった。フロリダには、もともとはネイティブ・アメリカンしかいなかったが、16世紀初頭にスペイン人が領有、その後イギリス、スペインと領有権は移り、最後はアメリカが併合すると、インディアンを武力で排除した。

スペイン人が入植して作った大西洋岸の古い町、セント・オーガスチンを晩年訪れたフラグラーは、地中海的なリゾートを作ろうと開発に乗り出した。まず、パームビーチにホテルを建て、所有するFlorida East Coast Railway という鉄道を大西洋岸に沿って南へと延長していった。

砂州の上に建てたコロニアル・スタイルのリゾートホテルのなかには、当時世界最大、1081室もある巨大なホテルも誕生した。ホテルの先には桟橋をつくり、そこから客たちは船でカリブ海のナッソーやキューバへと遊覧した。

また鉄路は南のマイアミをとおり、さらに海上をサンゴの小さな島々づたいに走り、1912年、とうとうキーウェストまで到達した。「ハバナ・スペシャル」と名付けられた列車は、はるか北のポストンを出発すると、三日目にキーウェストに到着し、そこから船でキューバのハバナまで旅客を運んだ。

しかし、この鉄路も1935年のハリケーンで、海上の橋脚は破壊され鉄路は跡形もなく消えた。以後鉄道は再建されることはなく、自動車道がそれにかわった。

フラグラーは幸いにも、このハリケーンを知らず、1913年にはこの世を去った。彼がパームビーチに建てた自宅はホワイトホールを呼ばれたが、その後フラグラー・ミュージアムとなり公開されている。

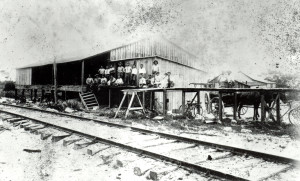

彼のフロリダ開発の余波は、当時ニューヨークに留学中で、実業家にあこがれていた酒井醸という日本人青年の心を動かした。彼はリーダーとなって、パームビーチから南に40数キロ離れたところに大和コロニーという日本人村をつくった。しかし、長くは続かず、戦前に自然消滅した。

かつてコロニーがあったあたりには、その痕跡はなにも残っていない。しかし、そこから数キロ離れたところに、日本庭園と博物館ができている。The Morikami Museum and Japanese Gardens (モリカミ・ミュージアム・アンド・ジャパニーズ・ガーデンズ)というこの公園は、森上助次という人物の名にちなんでこう名付けられた。

森上は、コロニーづくりに参加した一人で、最後まで当地に残り、所有する土地二百数十エーカーを地元に寄付、これがもとになってこの公園や博物館などができた。酒井と同じ京都府宮津市出身の彼は1976年に89歳で亡くなるが、生涯独身で一度も日本に帰ることはなく、晩年はトレイラーハウスで暮らした。

私が最初にフロリダを訪れたのは1986年2月だった。中部大西洋岸のデイトナビーチという町に、それから一年滞在した。ビーチはいつも賑やかで、延々とつづくビーチを車が数珠つなぎになって、まるで散歩をするかのようにゆっくりと走っていた。ピックアップトラックの荷台からビキニ姿の女の子たちが投げ出す脚がまぶしかった。

まばゆいばかりの光景に唖然としたのを覚えている。白人がほとんどで、日本人に出会うことなどほとんどなく、東洋的なものにすら出くわすことはなかった。しかし、このフロリダにも明治時代に日本人の足跡があったことを、しばらくしてから知ることになった。

きっかけは、ハイウェイ95号を南下しているとき見た「Yamato Rd.」というサインだった。これが実は日本語の大和からとった「ヤマトロード」で、かつての大和コロニーに関連して名付けられた道だった。酒井醸が野心に燃えて作ろうとし、最後に自分の名前を現地に残した森上助次が一農民として参加した、あの大和コロニーである。

ゴルフをする二人は、知る由もないだろうが、今のテレビ番組風に言えば、「こんなところにも日本人がいた」のだ。

気がした。

気がした。