Hold On Tom Waits を聴く

火曜日, 4月 21st, 2020You gotta hold on, hold on

You got to hold on

Take my hand, I’m standing right here

You gotta hold on

You gotta hold on, hold on

You got to hold on

Take my hand, I’m standing right here

You gotta hold on

しばらく会っていない知人が亡くなったことを新聞で知って愕然とした。中山康樹さん。「マイルスを聴け!!」をはじめとするジャズ評論のほか、ジャズ、ロック、ポップスの評論で小気味よく、ユーモアのある文章を書く人だ。

ここ数年は年賀状のやりとりだけだった。そういえば今年は来ていなかった。となると、あえて連絡を取らない限り近況を知ることはなかったのだが、それが新聞記事で、それも訃報ではなく、一般記事のなかで今年の初めになくなっていたことを知らされることになるとは。

中山さんのことは、彼が「マイルスを聴け!!」を出版したあと、インタビュー記事を週刊朝日に掲載したのがきっかけで、お付き合いするようになった。マイルスの音楽を、中身がわからない人でも興味をかき立てるように、ユーモラスに描いているその書きっぷりに惹かれた。

その後、「ディランを聴け!!」という彼の作品を編集したことがあった。また、拙著の書評を書いていただいたこともある。そのほか、住宅問題を書いていた私の取材に応じてくれて、彼が住むマンションを買った経緯などをうかがったことがある。

クールで、少し怖い感じで、音楽を聴く姿勢は厳しかった。鋭さゆえに批評への批判もまたあった。だが、彼は気にしなかっただろう。

中山さんがいっていたことで思い出すのは、CDは100枚あればいい、新しく気に入ったものがあれば、古いものの中のものと取り換えればいいという話だった。潔い人だった。それともう一つ、彼が書いていたなかにあるのだが、若いころレコード店に行って、そこに売っているレコード全部を買いたくなったという話。この人はけた外れの音楽好きなのだ。

集中力とエネルギーのあった人だった。ある時期からものすごく精力的に著作を重ねていった。マイルス、ビーチボーイズ、ビートルズ、ディラン、そして桑田佳祐…。20世紀大衆音楽の巨人たちを串刺しに批評していった。

その著作のなかで私は異色の「スイングジャーナル青春録 東京編、大阪編」が好きだった。スイングジャーナル編集長をつとめた彼の若き日を描いたものだ。失礼を承知で言えばまさに、音楽バカの微笑ましい青春の日々だ。音楽好きの若い人にはぜひ、「中山を読め!!」といいたい。合掌。

フロリダにいる古い友人と横浜・野毛で会った。ハリウッドフェスティバル・オーケストラというバンドのドラマーとして、新年早々から全国各地を回っている途中、オフを利用して夜訪ねてきてくれた。

奥さんが日本人で、日本にも一時住んでいた彼は、小ぢんまりした居酒屋と酒を好むアイリッシュ系の50代だ。前回に会ったときは、青物横丁の赤ちょうちんで、はじめてホッピーを味わった。これが意外にも気に入っていたようで、今回も野毛の赤ちょうちんでホッピーから始まった。

フロリダのニュー・スミュルナビーチという、ケープカナベラルにちかい小さな町で暮らす彼によれば、最近町に寿司レストランができたいという。「日本では安くておいしいものがいっぱいあるのに、どうしてマクドナルドに人が行くのか不思議だ」という。

ホッピーのあとは熱燗にうつり、カツ煮などをつまみに話ははずんだ。ではもう一軒ということになり、目移りするほどの居酒屋が集まる野毛の路地に出た。少し迷った挙句、ミュージシャンの彼が興味を持つだろうと思い、ジュークボックスの置いてある古いバーへ案内した。

「山荘」というそのバーは、以前同じ野毛の別の場所で長年営業してきたが、家主とオーナーの都合で閉店せざるを得なくなった。ところが顧客のなかから新しいオーナーが現れ、これまでどおりの店長のもと今の場所に移して再開となった。

喜んだのは常連で、以前より狭くなったその店は、いついってもカウンターはほぼ埋まっている。ジュークボックスには1960年代、70年代のドーナツ盤が入っている。多くはお客さんが持ち込んだものらしい。「ママス&パパス:夢のカリフォルニア」「ミーナ:砂に消えた恋」「長谷川きよし:別れのサンバ」など、なかなかうれしいラインナップだ。

100円で2曲、200円で5曲かけられる。ボタンを押して選曲する、出てくる音はけっこう重量感があって聴きごたえがある。

「これはたぶん60年代のものだよ」と、ジュークボックスに両手を置いた友人が感心する。「ボビー・へブ:サニー」がBGMでかかると、「いい曲がつづくな」と、再び関心。

ゴーヤチャンプルーをつまみに、二人でサッポロビールの瓶を3本空けると、10時ごろだった。込み合う店を出て、最後にジャズ喫茶「ちぐさ」へ案内した。日本で最も古いといわれるこの店も一度閉店したことがある。それを顧客が惜しんで“復活”させたという話は有名だ。

店内には、年配の男性が二人。ひとりは畳のような大きさのスピーカーを正面にじっくり聴いている。もうひとりは文庫本を片手に横を向いて、難しい顔をしていた。ジェイムソンが品切れだったので、二人して「山崎」をロックで。

友人は、いまかかっているレコードのジャケットを見に席を立って、店の若い男性に何か聞いていた。有名な「モントルー・ジャズフェスティバルのビル・エバンス」がかかると、友人の知り合いがかつて、ビル・エバンスのトリオに参加していた話などをしてくれた。

しばらくすると、60歳前後の外国人男性3人が入ってきた。ちょっとくたびれたビジネスマン風である。

「ナニジンかな」

「ジャズ喫茶なんて入ってくるのはドイツ人じゃないか」

などと二人でいいながら、彼らの動向をみていると、注文は英語だったが会話はフランス語だった。店内の客は日本人3人、フランス人3人、アメリカ人1人。どれも60歳前後の男という、インターナショナルではあるが枯れている。

静かに聴いているフランス人に帰り際、「どうしてこの店に来たのですか」と、話しかけてみた。するとひとこと、「By Chance(偶然)」だという。

偶然でも、ジャズのカフェに入ろうなんていうのは、古いジャズファンなんだろうな。友人は、外に出ると満足げに、ちぐさの写真を撮っていた。あと数日の滞在だという友人は、そろそろ妻に頼まれたものを買わなくてはならないという。

ラーメンだというから、どんなものかと思ったらこれだといってメモを見せてくれた。そこにあったのは「マルちゃん正麺」の文字だった。冷たい空気の夜だったが、ちょうどいい酔い心地で桜木町駅へと向かった。悪くない日だった。

大晦日に自宅のガラス窓を拭いた。最初に外側から布で拭いて汚れをとる。つぎに内側から汚れを拭き取る。それでもよく見るとまだ汚れている。外から拭くと、あれ?汚れが落ちない! 汚れているのは内側なのか。いや、やっぱり外側か。

ガラスの汚れの原因が内か外かを見極めるのは実にむずかしい。ふと、これは人と人との議論や意見の違いと似ていると気づいた。ぶつかり合ったとき、互いにその原因は相手にあると考えて、自分が正しいと主張する。だが、ガラス窓の汚れの原因がどちらの側にあるのかわからないように、誤りは自分の側にあるかもしれないのだ。

自己の正当性を声高に主張する、つまり自分の側のガラスは汚れていないと言い張る議論がここ数年際立っているような気がする。

この夜、NHK紅白歌合戦で、久しぶりに登場したサザンオールスターズ。桑田佳祐の歌う「ピースとハイライト」の歌詞が意味深だ。

♪ 今までどんなに対話(はな)しても

それぞれの主張は変わらない。

♪ いろんな事情があるけれど

知ろうよ互いのイイところ

自分の主張の正しさを譲らずに、意見を戦わせる。いくら対話をしても主張は変わらない。でも、違いをみとめて、相手がなぜそういうことをいうのか、相手の事情やいいところも理解しようとしてみたらろうだろう。そんな気持ちをやさしく訴える。

理想主義と言えばそれまでだが、いつからか、理想を掲げる人を「甘っちょろい」とか、「現実を見ていない」と、見下すような風潮がある。確かに理想だけを標榜して、それに至る現実的なプロセスを考えない意見は弱い。しかし、問題に対峙した時、理想のない対応策は、力のない淋しい現実主義とはいえないだろうか。

桑田は、ポップなメロディーにのせて時々、社会的な言葉をのせる。音楽のもつ力を発揮して、わかりやすい言葉で理想を語る。人々にまずは互いを知り合うようにと。切なく、セクシーな言葉とメロディーが真髄のサザンには、こういうサウンドもあるのだ。

ますます世の中は、自分と意見の異なる世界へ不寛容になっている。もう一度原点に立ち返って腹を割って語り合ってみようというサザンのメッセージは、この時代に意味が深い。嫌いなやつや意見が合わないやつはいる。でも、どうして相手はそう考えるのか、まずは考えてみたらどうだろう。

ガラスの汚れから桑田の歌へ。そして明けて2015年。ガラスの汚れを落とすように、対立は時折立場をかえて原因を探ってみたいものだ。(敬称略)

サザンの茅ヶ崎凱旋ライブ。

なかなかはじまらないので風呂に入っていると、いきなり聞こえてきたオープニングの曲。サザン茅ヶ崎凱旋ライブの1曲目は、「海」だった。桑田らしいラブバラードだ。着替えてベランダに出たときには、3曲目の「勝手にシンドバッド」に変わっていた。

ライブ会場となる野球場周辺の住宅街にはところどころアルバイトのスタッフが立ち、住民以外の立ち入りを“ご遠慮願いたい”と、通行規制が随所で行われた。

それでもできるだけ近くで、雰囲気を味わおうと、ライブ開始とともに徐々に人々が、演奏が聞こえ、ライブ映像が見られる場所に溜まりはじめる。6時半過ぎ陽も落ちかけると、近くのマンションの駐車場にも人が集まる。

住人だけでなく、どこからかやってきたファンもいる。ライブ会場の照明とモニターがほんのわずかでも見えそうなところは人だかりができた。

「You」「涙のキッス」そして「夏をあきらめて」。いい曲がつづく。マンションの階段や窓からは人が身を乗り出して、モニターを見つめている。

徐々に観衆、聴衆のテンションはあがり、拍手と「桑田さんありがとう」なんて言葉が飛び交う。一緒に歌う声も大きくなってきた。この様子をどこかのテレビ局が取材に来た。

「慕情」のバラードが聞こえる。このあと、眠くなったのでベランダから家の中に入り、ソファでウトウトしていると、「真夏の果実」が聞こえて来るではないか。胸に迫るこの曲で一つの山を迎えた。

レーザー光線が夜空と松林の先端を照らし、花火が上がった。新曲「マンピーのG☆SPOT」では、力が入っているのか演出も派手だ。

あとでアンコールの曲だとわかったのだが、「ロックンロール・スーパーマン~Rock’n Roll Superman」「HOTEL PACIFIC」「いとしのエリー」でめいっぱい盛り上がり、最後は「希望の轍」で終わった。

こうして、サザンライブの場外鑑賞は終わった。生で、タダで、自宅で。8月最後の日、取り立ててなにも印象に残ることのなかった夏にアクセントをつけてくれたサザンに感謝だ。

2013年8月31日、ただいま午後4時30分。あと1時間でサザンオールスターズの茅ヶ崎ライブがはじまる。開場となる野球場運動公園周辺は、サザンファンがつめかけ、公園に近いわが家の周辺には、一部のファンが路上からライブを楽しもうと集まっている。

野球場が開場となり、バックネット側に巨大なモニターがならび演奏する。そのバックネットあたりのモニターと音響設備や照明の一部がちょうどわが家の二階ベランダから見えることがわかった。(★写真は、電信柱と電線が交錯する向こうに見えるライブの装置を望遠でとらえたもの)

よく見るとモニターの動画もなんとなく分かるではないか。さきほどはリハーサルで、桑田が、「涙のキッス」と「夏をあきらめて」が歌っているのが、風呂場で聞こえた。なんともいえない贅沢な気分になってきた。

開場で見たいのはもちろんだが、残念ながらはずれてしまった。しかし、自宅で窓を開けて聞くライブもまたいいもんだろう。桑田にとっては久しぶりの凱旋ライブ。このほど茅ヶ崎市民栄誉賞も受賞し、まさに市民の誇りであり英雄だ。

地元では彼のことを悪く言う人に会ったことはないし、サザンが嫌いだという人も知らない。地元に愛され、地元で恩返しをできる。桑田という人は才能もさることながら幸せな人だ。

桑田の歌のいいところは、村上春樹的に言えば、歌が完結して閉じていないところだ。愛しさや、やるせなさや、哀しさをつづる歌は、歌が終わってもどうなるものでもなく、気持ちは投げ出されたまま。そこがいいのだろう。

ヘリコプターがさきほどから公園の上空を旋回している。開始まであと30分。さて、シャワーを浴びて酒の用意をするとしよう。ところでオープニングはなんだろうか。前回は、「希望の轍」だったが。けっこう「You」とかいいと思うんだが、どうだろう。

デパートをはじめまちなかにクリスマスの飾りが目につき始めた。レコード会社はいつものようにクリスマスアルバムを送り出す。いまそのひとつ、リリースされたばかりのロッド・スチュアートのCD『メリー・クリスマス、ベイビー』を聴きながらこの話を書いている。

ちょっと濃すぎるパフォーマンスには引いてしまうが、独特のハスキーヴォイスがいい味を出している。彼くらいの大物になるとアレンジャーもミュージシャンももちろん一流で、ムーディーに流れるだけではない、小粋な仕掛けがある。

こういうアルバムを聴きながら、師走を迎えると複雑な気持ちになる。子供の頃、クリスマスから年を越えて新年を迎える10日間は、なんともいえない温かな高揚感があった。しかしいまは、それほど普段と変わりなく師走が過ぎていく。

子供の頃、通った幼稚園がバプテスト教会で、キリスト誕生劇などを演じたり したこともあって、幼い頃から自然とクリスマスがもたらすイベント気分は体にしみついてしまった。あとで思えば、クリスマスは西洋文化への一つの入り口のようなところでもあった。

したこともあって、幼い頃から自然とクリスマスがもたらすイベント気分は体にしみついてしまった。あとで思えば、クリスマスは西洋文化への一つの入り口のようなところでもあった。

ケーキにプレゼント、そしてパーティー。畳とこたつの部屋を飾り付け、ポータブルのレコードプレーヤーで、アンディー・ウィリアムズのうたうホワイト・クリスマスを聴きながら、ケーキの蝋燭に火をつける。部屋の明かりを消して火を吹き消す。そして、クラッカーを鳴らして「メリー・クリスマス!」。

クライマックスは、プレゼントの交換だろうか。こうしたパーティーは、学校のクラス単位で行われることもあれば、仲のいい友人たち同士集まって、だれかの家で騒いだものだった。

大人たちも浮かれていた。高度経済成長期、三角帽子を被っていい気分のサラリーマンがまちなかを千鳥足で歩いていた。電車のなかでも三角帽はみかけた。勤め人だった私の父は、家にクリスマスケーキを買って帰ることになっていて、ケーキを持ち帰ったのはいいのだが、酔っ払っていたので箱をつぶしてしまったことがあった。

ケーキはぺしゃんこ。無様な話だが、それも今思えば、ほのぼのとしてささやかな豊かさの表れだった。

地元のコミュニティーFMでは、このところずっとクリスマスソングを流している。そのなかでときどき顔を出すのが「蛍の光」。さきのロッド・スチュワートのアルバムにも入っているが、この時季の定番のようだ。

もともとはスコットランドの民謡で、原題は「Auld Lang Syne(オールド・ラング・ザイン)」。「遠い昔」と言った意味だ。この地の有名詩人ロバート・バーンズがいまにつたわる詩をつけた。日本では、稲垣千頴が独自の詞をつけ、「蛍の光、窓の雪~」と、別れの歌の象徴のように、卒業式などでとりあげられている。

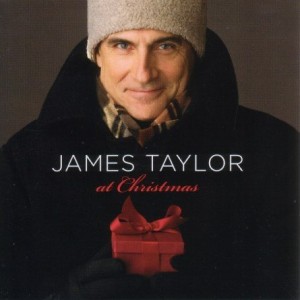

しかし、「オールド・ラング・ザイン」の歌詞が意味するのは、これとは逆で、旧友と昔のよき日を偲び、杯をあげ、友情を 確認するといったものだ。いろいろな有名歌手がうたっているなかで、私は、ジェームズ・テイラー(JT)のクリスマス・アルバム『JAMES TALOR at Chiristmas』(COLUMBIA RECORDS)にあるヴァージョンが気に入っている。

確認するといったものだ。いろいろな有名歌手がうたっているなかで、私は、ジェームズ・テイラー(JT)のクリスマス・アルバム『JAMES TALOR at Chiristmas』(COLUMBIA RECORDS)にあるヴァージョンが気に入っている。

このアルバム、ナタリー・コールとデュエットの「Baby, It’s Cold Outside」も実に洒落ている。クリスマス・アルバムとしてカーペンターズの『Christmas Portrait』と比べて甲乙つけがたい。

薄れてしまった師走の高揚感のなか、せめてこうしたアルバムでも少しの間聴き続けてみることにしよう。

沖縄を太陽にたとえるなら、奄美大島は月だろう。緑濃く潤いのあるこの島には燦々と降り注ぐ太陽の陽射しより月明かりがよく似合う。その奄美大島にひっそりと寄り添っているのが加計呂麻島だ。

沖縄を太陽にたとえるなら、奄美大島は月だろう。緑濃く潤いのあるこの島には燦々と降り注ぐ太陽の陽射しより月明かりがよく似合う。その奄美大島にひっそりと寄り添っているのが加計呂麻島だ。

虫を食った枯葉のようだと、この島に縁の深い作家、島尾敏雄がいいあらわしたように、いくつもの入り江と集落がまわりに点在する。その一つ、花富(ケドミ)で生まれ育った島唄の名手、朝崎郁恵さんは、この11日で77歳の誕生日を迎えた。

「島唄をうたって70年になります」という朝崎さんの喜寿の祝いのコンサートが、同日、池上本門寺で開かれた。

彼女と取材を通して知り合ってからもう10年になるだろうか。この間、都内をはじめ、奄美大島や加計呂麻島などさまざまな場所で、独特の揺らぎをもつ声による島唄を聴いてきた。

そもそもは、彼女が歌った「十九の春」のルーツを調べることからはじまり聴き始めたのだが、それを機に長年聴いていると、取材にまつわるさまざまなことが思い出され胸が詰まった。

久しぶりに生で聴く彼女の歌の力は年齢に比してまったく衰えなどない。何度も聴いているから、島唄もすっかり耳になじんでいるし、今回は今年5月にリリースされたアルバム「かなしゃ 愛のうた」から、ベース、ギター、ブルースハープ、楽器とのコラボレーションも実に自然にきこえる。

バンジョーの城田純二、ブルースハープの松田幸一、ベースの天野SHO、そしてピアニスト吉俣良とともに、うたう島唄「浜千鳥」は、斬新だった。母親を思って泣いている浜千鳥。泣いてばかりいてはだめだよと。

その気持ちが優しく揺らぐ朝崎さんの声にのり、せつないブルーズとして展開していく。ブルースハープの音色がこの情感を増幅させる。島唄はブルーズでありブルーズは島唄でもあると感じさせる瞬間がある。

その一方で三味線のタナカアツシをバックにした「曲がりょ高頂」という唄はいかにも素朴な島唄らしさがある。人目を避けて暗い山のなかで逢う男女の心を描く。むずかしい島唄だとかつて朝崎さんから教えられたが、奄美の深く暗い山を想像しながら聴いてみた。

奄美の民謡を吉俣が編曲し、彼女が詞をつけた「あはがり」という曲は、「この世は仮の世」といいながら少ない時間の尊さをうたう。これはNHKの番組「新日本風土記」のテーマにもなっている。

童謡にも挑戦している彼女は、最後に「ふるさと」を披露した。日本人が心に描くふるさとの原風景が加計呂麻島にはある。合唱のように声を張り上げるのでなく、子守唄のようにやさしくうたいかける。

しんみりと心に響くのはいうまでもないが、さて、自分のふるさとはどこなのだろうか、まだ、ふるさとと呼べるものがあるのだろうか。そんな寂しさが美しさ裏に隠れて心の穴を吹き抜けていった。

昨年の大震災のあと「TSUNAMI」という歌はとても人前で歌える雰囲気にはなかったし、歌う気分にもならなかった。もちろん歌に罪はないし、歌詞も津波そのものとは関係ない。

しかし津波によって失われた命の数と遺族の胸を引き裂かれるような気持ちを考えれば、歌という一種のエンターテインメントのなかで聴かされるのは、なんらかの抵抗を感じるのは当然のことだろう。

2000年にリリースされたサザンオールスターズのヒット曲「TSUNAMI」は、切ないバラードを得意とする桑田佳祐の作品のなかでも、「真夏の果実」と並ぶ秀作だ。切なさ、侘びしさを叫び、やがて諦めのように消えて行く。哀しく美しい曲だ。

この「TSUNAMI」をテレビやラジオで聴くことになるには、どのくらいかかるのだろうかと、震災直後に思ったことがある。それが今晩たまたまテレビで外国人が日本語のヒット曲を歌い競う番組を見ていたら、アメリカの20歳の男性がこの「TSUNAMI」を歌って優勝した。

番組を通して見て、彼だけではなく日本語の曲をこんなに愛好して、上手に歌う外国人がいかにたくさんいるのかと驚くばかりだったが、「TSUNAMI」が歌われたのにも驚いた。というのは、番組のなかで先にサザンの別の曲も歌われたので、私は「もし誰かがサザンのTSUNAMIを選曲したら、テレビ局は“待った”をかけるかもしれないな」と思ったりした。

ところが最後に「TSUNAMI」がすらりと歌われたので、その果敢な挑戦に「おー」と感心したのだった。

日本人だったらタブー視したり、遠慮していたことを、外国人がさらりと言ったり、行動したりすることはときどきある。時にそれは顰蹙を買うこともあるが、因襲に風穴を開けてくれる役割も果たす。

津波による惨事を知らないわけはないこの日本ファンの若者が、TSUNAMI(津波)という言葉に、どれほどのことを感じていたのかわからない。だが、彼の熱唱はこの歌の魅力を再び教えてくれた。封印を解いたかのようでもあった。

震災に遭った地方でもこのゴールデンタイムの番組を見ていた人は多かったろう。その人たちはアメリカ人の若者が、素晴らしい歌声と感覚で披露したこのバラードを聴いてどう思っただろうか。

ビージーズ(The Bee Gees)のロビン・ギブ(Robin Gib)が亡くなった。62歳だったという。3兄弟で構成されるビージーズのなかで、初期には彼がメインのボーカルをつとめていた。

ビブラートがきかせた高音。繊細な歌い方で、叙情的なメロディを表現した。

I Started A Joke という歌。震えるような声で、耳に手を当てて歌っていたのが印象的だった。

70年代後半からのディスコブームのなか、彼らはそれまでのイメージを一新させ、ジョン・トラボルタ主演の映画「サタデイ・ナイト・フィーバー」のサウンドトラックを歌い、世界的な大ヒットをとばした。その記録は84年のマイケル・ジャクソンの「スリラー」が塗り替えるまでつづいた。

グルーヴ感溢れるこれらの歌は実に心地いい。しかし、はやり彼らの初期の作品に惹か れる。

れる。

Feel I’m going back to Massachusetts

とはじまる1967年の「マサチュセーッツ」。フラワームーヴメントの時代、西海岸に憧れて多くのアメリカの若者が向かった。この歌の中にも、「サンフランシスコまでヒッチハイクしようとした」という歌詞が出てくる。

でも、心はマサチューセッツにあったのか。日本でこれほどマサチューセッツという地名を広めた歌はないだろう。郷愁を誘うメロディとストリングスの音。ここでもロビン声が揺れながら響く。

ロビンの双子の兄、モーリスはすでに他界し、一番上の兄バリーだけが残った。

当時発売されたシングルのドーナツ盤(ポリドール、370円)で「マサチューセッツ」を聴いてみた。3分にも満たないが、懐かしく美しいメロディだ。