ノーノー・ボーイ(No-No Boy) と大統領令

土曜日, 2月 18th, 2017トランプ氏がアメリカの大統領になってから、「大統領令」という言葉を頻繁に聞くようになった。もっとも話題になっているのが、特定の国からの入国を禁止する大統領令だ。

このことで思い出されるのが、75年前の2月19日に、当時のルーズベルト大統領によって発令された大統領令9066号である。

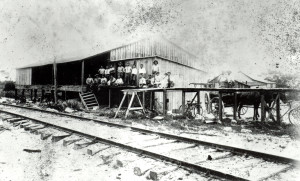

日米開戦から二ヵ月余、在米の日系人のなかに日本軍に協力するものがいるのではないかという議論が沸き起こる。とくに西海岸地域は一種のヒステリー状態となり、軍もまた日系人に対する何らかの措置をする必要があると結論づけた。

こうした議論のなか、大統領はこの大統領令によって、軍に権限を与え日系人に対する措置を任せた。こうしてアメリカの西海岸地域の約12万人の日系人が収容所へ強制的に入れられることになった。

日本人、日系人のなかに、スパイがいるかもしれない。だが、それを選別するのは非常に難しい。だからいっそのこと「日系人」という人種の枠で括って、収容するしかない。戦時という危機のなかだから仕方ない。そういう考えが軍の根底にあった。

この戦争という危機の発生から、大統領令による防御のための政策の実行までのプロセスを振り返ると、まさに、今回の大統領令が発令されるプロセスと似ている。

テロの発生、そしてテロリストの排除政策。そこではイスラム教徒個人をいい人かどうか見分けられないので、イスラム教徒全体に対する措置を講ずる。宗教によって人間を括ったわけである。戦時中に言われた「ジャップは所詮ジャップ」という考えが「イスラムは所詮イスラム」という乱暴な形で表れているようだ。

戦時中の日系人の話に戻れば、多くのアメリカ市民が権利を奪われ、そのうえで国家に対する忠誠を問われ、さらに権利をはく奪された上で徴兵もされた。多くが割り切れないものを感じながらも戦地へ赴き、アメリカ人であることを示すために勇敢に戦った。そして、多くの犠牲を出した。

その一方で、自分をアメリカ市民として扱わない国家に対する怒りや、一世である家族のことを思うなどして、あえて国家に反旗を翻した二世もいる。戦わなかったものもまた苦しんだである。そして、戦争が終わり、戦ったもの、戦わなかったものは傷ついた。

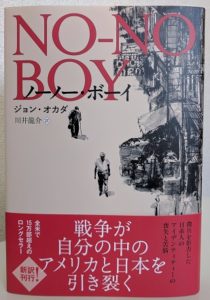

日系人という宿命ゆえの苦悩。それを描いたのが、ジョン・オカダが著した小説「ノーノー・ボーイ」である。自分は何者であり、どうやって生きていくか。その苦悩は、異質なもの、疎外されたものなら、日系人やイスラム教徒だけでなく、だれでもが抱えた苦悩でもある。

気がした。

気がした。